設定項目の「見せ方」が運用を変える:業務システムにおける『管理者UI設計』の基本と実践

なぜ「設定画面」は後回しにされやすいのか?

業務システムやWebアプリケーションの開発現場では、どうしてもユーザー向け機能やUIが優先されがちで、設定画面や管理者UIは「最後にまとめて作ればいい」と考えられがちです。とくに、プロジェクトのリリース期日が差し迫る中で「一旦動けばよい」という妥協が生まれやすく、設定項目が単なるオンオフのチェックボックスやテキスト入力だけで構成されることも少なくありません。

しかし、実際の運用フェーズに入ってから以下のような問題が多く報告されます。

- 設定項目が整理されておらず、誰も使いこなせない

- 設定の一部がコードに埋め込まれており、開発会社への依存が発生

- 設定変更が業務フローにどう影響するかがわからず、操作をためらう

- 複数人が変更した結果、意図しない競合が発生する

これらの課題は、「UIの見せ方」「設計段階での視点」を見直すことで大幅に改善が可能です。

管理者UIでよくある課題とその対処法

問題1:設定項目が無造作に並んでいて意味が伝わらない

設定画面が単なるフォームの羅列になっていると、利用者は「どの設定がどの業務に影響するのか」が直感的にわからなくなります。

- 業務単位やカテゴリ別に設定項目をグルーピングする

- 各項目に「この設定は●●画面に影響します」といった注釈を表示

- 初期値や現在値、最終変更日時と変更者を明示する

このような工夫によって、現場担当者でも「この設定を変更するとこうなる」という認識を持ちやすくなります。

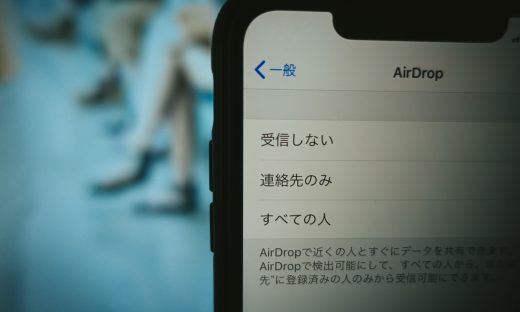

問題2:表示・編集権限が適切に制御されていない

全ユーザーがすべての設定を見たり触れたりできると、意図しない変更や混乱を引き起こすリスクがあります。

- ロールに応じた項目表示・編集の出し分け(例:スーパーユーザーのみ変更可能)

- 「閲覧のみ可能」な項目の導入

- 重要な設定には二重確認(ダイアログ表示)や承認フローを導入

組織の階層や責任分担に応じた「設定の見え方・触れ方」を整備することが不可欠です。

問題3:柔軟性のある設定項目にUIが追いついていない

実際の業務では、「祝日は営業終了時間を早める」など細かな条件設定が必要になることがあります。

- JSONやYAML形式での複雑なロジックを保持できる構造を前提にしつつ

- そのロジックをGUIで入力・編集できる専用コンポーネントを用意

- 条件設定のパターンをテンプレートとして提供

エンジニア以外でも柔軟な設定が行えるようにすることで、ベンダー依存の軽減にもつながります。

設定項目の4分類フレームで明確な設計を

設計時に混乱しないよう、設定項目を次の4つの区分に分類することで、目的に応じた適切な取り扱いが可能になります。

| 区分 | 概要 | 設計時の配慮 |

|---|---|---|

| 定数型 | 一度設定すれば原則変更しない(例:契約プラン) | DBとコードの両方で保持。UIでは編集不可、または管理者のみ編集可能に |

| 業務運用型 | 定期的に運用担当者が変更する(例:受付時間) | UI上で変更しやすく、変更履歴を残す機能を実装 |

| 通知・連携型 | 外部サービスとの連携設定やAPIキーなど | セキュアに扱う。画面上はマスキングし、編集は別導線で許可制にする |

| 制御フラグ型 | 機能のON/OFF、処理分岐の制御 | UI上に説明ラベルを添え、依存関係の項目には注釈やツールチップを併用 |

このように分類することで、どの設定がどのような性質を持つかが明確になり、開発・保守の見通しも立ちやすくなります。

ログ・変更履歴・インポート/エクスポートの実装は不可欠

コンプライアンスやシステム監査の観点からも、設定項目の履歴管理は今や必須の要件です。

- 誰が、いつ、どの項目を、どのように変更したかの履歴を保存

- 設定変更がどの画面や機能に影響を及ぼすかを視覚化

- 環境間(ステージング→本番)の設定差異を確認・移行できるエクスポート機能の提供

こうした仕組みがあることで、設定が原因のバグや障害に迅速に対応でき、リスク管理にも役立ちます。

UIコンポーネントとUXガイドラインの整備が設計品質を左右する

設定UIにおいては、UIコンポーネントの選定や設計ルールの不統一がUXの劣化を引き起こす要因となります。

- トグル/ラジオ/セレクトなどの使い分けを明文化

- UIコンポーネント単位でバリデーションルール・初期表示ルールを定義

- 編集モードと閲覧モードを明示的に切り替え、編集時には確認ステップを挟む

さらに、設定画面には「誤って操作されたときの影響」が大きいという特徴があるため、「操作への慎重さをUIで誘導する設計」が重要になります。

設定設計がもたらす開発・保守のメリット

設定項目が構造的に管理されていないと、開発者側でも以下のようなトラブルが発生しやすくなります。

- テスト時にバグの再現ができない(本番と設定値が異なる)

- 設定変更による影響範囲が特定できず、コードの追跡が困難に

- 開発環境と本番環境の仕様乖離が検知されない

これに対して、

- 設定項目ごとにIDとスキーマを定義

- スキーマに基づいたバリデーションの実装

- 設定変更時に影響箇所への通知フックを追加

といった仕組みを導入すれば、開発の品質・保守性を大幅に高めることができます。

まとめ:設定設計は“裏方”ではなく、“システムの操縦席”である

「設定画面」は、表面的には「運用中はあまり使われない地味な画面」として軽視されがちですが、実際には運用管理者にとって「システムの方向性を調整する操縦席」のような存在です。

システム開発会社や受託開発パートナーにとっても、「設定画面をどう設計するか」は単なるUI設計の問題ではなく、「運用効率」「保守性」「クライアントの柔軟な業務適応力」を左右する重要な工程です。

設定UIを丁寧に設計することは、プロジェクトの後半に発生する運用負荷を大幅に減らすだけでなく、長期的な拡張性やユーザー満足度にも直結します。