システム内メッセージは「設計項目」である:通知テンプレート管理をめぐる見落としがちな設計論

はじめに:通知は「おまけ」ではない

業務システムやWebアプリケーションを受託開発する中で、「通知機能」はしばしば後回しにされがちです。開発終盤でようやく仕様に挙がることが多く、納品直前になって「Slack連携が必要だった」「メール本文が直せない」「SMSを一部ロールだけに出したい」など、通知にまつわる細かな要望や修正が次々と発生するケースは少なくありません。

しかし、通知は単なる「お知らせ」ではなく、ユーザーの行動を促す業務上のトリガーであり、日々の運用リズムを形づくる重要な要素です。本記事では、通知テンプレートをあらかじめ「設計項目」として捉える重要性にフォーカスし、要件定義・構成設計・UI設計においていかに通知を位置付けるべきか、実務的な視点から深掘りしていきます。

なぜ「通知テンプレート設計」が軽視されるのか?

通知機能は「開発後につければよい」「文言はあとで確認すればよい」といった軽視されがちな立ち位置に置かれています。その結果、以下のようなトラブルに直面することが多々あります。

- 通知の文言変更に都度コード修正が必要となり、運用がエンジニアに依存する

- ユーザーの属性や利用フェーズに応じた出し分けが設計後では困難に

- 多言語対応や取引先別カスタマイズに手が回らない

- 非同期処理やバッチ送信時の失敗ハンドリングが欠落する

こうした課題は、そもそも通知テンプレートを「設計対象」として初期段階で認識していないことに起因します。通知もひとつの業務フローであり、ユーザー体験に直結する設計要素と捉え直す必要があります。

通知テンプレート管理の分類と対象整理

通知テンプレートを設計・管理するためには、まず通知に関する構成要素をきちんと分類し、管理対象を明確にする必要があります。

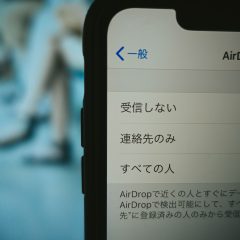

通知の種類とチャネル

- メール

- SMS

- アプリ内通知

- プッシュ通知

- SlackやTeamsなどの外部連携

- Webhook(外部サービスとの統合)

発信タイミングの分類

- リアルタイム(即時トリガー)

- バッチ(一定時間に一括送信)

- スケジュール送信(ユーザー予約型)

- 手動トリガー(管理者やオペレーターが任意に送る)

出し分けの条件例

- ロール別(管理者/スタッフ/一般ユーザー)

- フラグ別(未対応/完了/期限切れ)

- 所属別(拠点や部門ごと)

- 利用フェーズ別(初回/定着/リテンション)

編集可能範囲の明示

- 件名と本文(テキストテンプレート)

- プレースホルダー(差し込み変数)

- 送信元の名称やメールアドレス

- レイアウトテンプレート(HTMLやマークダウン)

実装設計における構造的アプローチ

通知テンプレート管理の基本は「文言をコードから切り離すこと」です。これにより、非エンジニアが管理画面から文言を更新できるようになり、カスタマーサクセスや広報といった非開発部門との連携がスムーズになります。

テンプレートスキーマ例

{

"template_id": "approval_reminder",

"channel": "email",

"subject": "承認作業が未完了です",

"body": "{{user.name}} さん、{{request.title}} の承認が未完了です。期限:{{deadline}}",

"placeholders": ["user.name", "request.title", "deadline"],

"enabled": true,

"audiences": ["approver"],

"language": "ja"

}テンプレートUIの実装要件

- 検索・フィルタリング機能(テンプレートID、チャネル、対象ロール)

- 差し込み変数の補完候補とプレビュー

- テスト送信機能(対象ユーザーを指定し実際の通知確認)

- バージョン管理機能(変更履歴の確認とロールバック)

運用と編集の分離をどう設計するか

通知テンプレートのUI設計では、利用者(主に非エンジニア)と開発者の役割分離を明確にしながら、以下のような仕様設計を行います。

- 公開・非公開・編集中のステータス管理

- 承認フロー(編集→レビュー→公開)

- 差分確認(前回との差異をハイライト表示)

- 権限制御(編集権限・公開権限の分離)

- テンプレート単位での多言語切替と反映確認

こうした構成によって、「誰でも触れるが勝手に変えられない」バランスの取れた通知運用が実現できます。

通知設計におけるよくある落とし穴とその対策

落とし穴1:テンプレートの分岐増殖

新しいユースケースが増えるたびに通知を個別テンプレートで対応すると、テンプレート数が膨れ上がり管理不能になります。

→ 条件分岐と共通パターンを設計に織り込み、テンプレート数を極力抑制。

落とし穴2:チャネルごとの冗長設計

メールとアプリ通知など、同じ内容を複数テンプレートにしてしまうと保守コストが高まります。

→ コンテンツロジックを共通化し、チャネルごとにレンダリング処理を分岐させるアーキテクチャに。

落とし穴3:テスト環境との混同

本番とテストの挙動が同一だと、誤送信や誤通知のリスクが上がります。

→ ダミーデータの活用や、プレースホルダーのマスキング、本番ブロッカーの実装によって環境分離を徹底。

受託開発会社が持つべき視点とは

単に「通知を出す」だけでなく、以下のような観点での提案・設計が求められます。

- 通知テンプレート管理を運用者視点で設計する力

- マーケティング施策や業務フローとの接続を意識した柔軟なテンプレート管理基盤の提案

- API設計を含めた部門連携の実現性(CS・営業・マーケなど)

これにより、通知機能が単なる副次機能ではなく、「業務を動かす中核」としてのポジションを確立します。

まとめ:通知テンプレート設計は業務設計そのものである

通知テンプレートは、見た目の文言管理にとどまらず、業務フローそのものを定義する構造体です。

誰に、いつ、どのような内容を、どの手段で伝えるか──この設計の精度が、ユーザー体験だけでなく、システム運用全体の質を左右します。

設計初期段階で通知管理のあり方を定義し、構造化・ロジック分離・編集ガード・多言語対応まで含めた一貫した思想で臨むことが、今後の受託開発プロジェクトの質を大きく底上げするはずです。