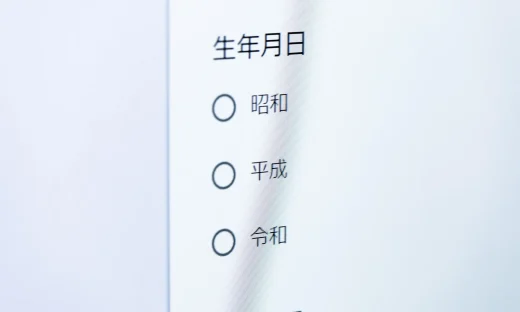

社内向け設定ツールを自作すべきか?小規模システム開発における「管理用ミニアプリ」の戦略と判断軸

はじめに:設定業務の属人化がもたらす“サイレントなコスト”

企業が業務システムを導入・開発する際、多くのエネルギーがユーザー機能や業務ロジックの実装に集中する一方で、「設定変更」に関するインターフェースは軽視されがちです。しかし、業務現場に近い設定操作の属人化は、長期的には組織の運用コストや変更対応スピードに大きな影響を与えます。

たとえば次のような設定業務は、頻度こそ高くないものの、変更時には高リスクを伴います。

- 「営業時間」や「締め処理日」などの業務ルール変更

- 「画面に表示するお知らせ文言」の更新

- 「バッチ処理の対象拠点や部門」などの動的パラメータ指定

これらをコード変更やDB直更新で行う場合、都度開発者を介す必要があり、開発会社への追加依頼や内部工数の増加、ミスによるシステムトラブルのリスクが顕在化します。

設定UIがもたらす価値:「非エンジニア操作×運用効率」

属人化のリスクとそれが引き起こす負の連鎖

社内システムの多くは「一度決めたら変えないだろう」という想定のもとに構築されがちです。しかし、運用が始まると、必ず「例外」が発生します。

- 地域によって営業日が異なる

- 特定の顧客にだけ旧仕様を残す

- 年末年始の一時的なルール変更が必要

これらに対処できる柔軟性がないと、次第に「誰が設定を変更できるのか」が一部のエンジニアに限定され、ブラックボックス化します。この属人化は、引き継ぎの難易度や担当者不在時の混乱を招き、組織的なリスクとなります。

非エンジニアが操作できる安心感と俊敏性

設定画面を導入することで、運用担当者や営業チームが直接業務に必要な変更を加えられるようになります。これは「エンジニアのリソース節約」だけでなく、「業務のスピード向上」や「情報の鮮度維持」にもつながります。さらに、ログ機能や権限制御を加えることで、安心して操作できる環境が整備できます。

管理ミニアプリの設計アプローチ

パターン1:既存システムへの統合

既存の管理者画面がある場合は、そこへ機能追加する形で設定UIを組み込むのが効率的です。特に以下のような場合に適しています。

- アクセスユーザーが限られている

- 一元的に管理されたUIが望ましい

注意すべきは、既存コードへの依存が高まりすぎてしまう点です。機能追加の際には影響調査とテスト設計が必須となります。

パターン2:別アプリとして構築する

初期から柔軟な拡張を意識する場合、完全に独立した設定アプリを構築する手法が有効です。Next.jsやVue/Nuxtなどのモダンフレームワークを用いた軽量なSPAを構築し、API経由でデータ連携させます。

この手法は次のようなメリットがあります:

- バックエンドとのロジック分離

- 専用の権限・公開設定が可能

- モバイル対応やUIの刷新も容易

設計の細部:何を・どこまで設定UIに落とし込むか

設定項目の分類と構造設計

設定項目は性質によって分け、グループ化することでユーザビリティが向上します。

- 業務ルール系(営業日、締め処理の時刻、税率)

- 表示コンテンツ系(メッセージ文言、バナー)

- 機能制御系(フラグ、ABテスト対象など)

さらに、それぞれの項目に対して「変更頻度」「影響範囲」「操作権限レベル」を設定することで、運用設計の明確化が図れます。

ログ・履歴管理の仕組み

設定UIでは変更そのものだけでなく、その経緯を残す仕組みが重要です。

- 変更履歴の一覧表示

- ユーザー別操作ログ

- 戻す(Undo)機能や履歴比較(Diff)

これにより、誤設定の早期発見と修正、内部監査対応が可能になります。

バリデーションと安全設計

設定項目が増えるほど、誤設定による障害リスクも増加します。以下のような技術設計が重要です。

- 入力制限と入力支援(セレクト形式やテンプレート)

- JSON Schemaなどによる構造制御

- バッチ適用前の確認画面やプレビュー

開発判断における評価軸と段階導入

受託開発の現場では、必ずしも最初からUIを設計するとは限りません。クライアントと以下の視点で会話することが大切です。

- 業務側での設定変更頻度と内容の変化可能性

- 設定誤操作時のリスクと復旧難易度

- 誰が・どのタイミングで設定を変更したいか

必要に応じて、以下のような段階的導入が現実的です:

- 初期はスプレッドシートで設定管理(GAS等でJSON変換)

- 中期的にGUI編集対応(フロントは外部ツールでも可)

- 本格運用段階でミニアプリ化

まとめ:設定UIを“本気で作る”ことの意味

社内用の管理機能こそ、業務システム全体の「持続可能性」を左右する重要な要素です。最初は小さなツールでも、「触りやすさ」「壊しにくさ」「振り返れる仕組み」が備わっていれば、現場の信頼を得ることができます。

受託開発会社に求められるのは、機能単位での提案にとどまらず、「業務を支える道具として設定管理を設計する視点」です。

「この設定は誰が・いつ・なぜ変えるか?」を起点に、操作性・安全性・拡張性のバランスを見極め、プロジェクト初期から管理UI設計の検討を進めていくことが、顧客に信頼されるパートナーへの第一歩となるでしょう。