プロジェクト停滞リスクを防ぐ“コミュニケーション設計”の技術──受託開発現場における情報共有・仕様変更・認識齟齬の未然防止ノウハウ

はじめに:システム開発成功のカギは「コミュニケーション設計」

システム開発会社やWeb開発会社、アプリ開発会社など、

受託開発の現場で“プロジェクト停滞”や“品質トラブル”が発生する最大の要因は、

実は「技術力不足」や「予算不足」ではなく、「コミュニケーション設計の甘さ」に起因することが少なくありません。

要件定義やプロジェクト管理、保守運用といったシステム開発フロー全体で、

「情報共有の質」「認識齟齬の早期発見」「仕様変更時の連絡体制」など、

コミュニケーションにまつわる問題は、

開発費用・運用コスト・プロジェクト全体の費用対効果に直結します。

本記事では、

「要件定義の合意形成」から「仕様変更対応」「進捗共有」まで、

“コミュニケーション設計”を軸に、開発受託現場の現実と最新ベストプラクティスを解説します。

なぜ「コミュニケーション設計」が重要視されるのか

これまで「システム設計」や「プロジェクト管理」ばかりが注目されてきましたが、

開発プロジェクトの8割はコミュニケーション起因のトラブルで余計なコストや遅延が発生しています。

-

担当者間で認識がずれたまま要件定義が進む

-

仕様変更の伝達漏れで“手戻り”や追加費用が発生

-

システム開発会社と発注側の“言葉の定義”が異なり、成果物イメージがズレる

-

テスト仕様や運用ルールの説明不足で「思っていたものと違う」となる

このような失敗を防ぐには、技術設計と同じレベルで

「コミュニケーションの設計」=“情報の流れを可視化・標準化”する仕組みが不可欠です。

受託開発プロジェクトの「情報共有」の全体設計

まずは、どのタイミングで・誰が・何を・どの手段で情報共有するかを、

プロジェクト開始時から明文化・フロー化しておくことが重要です。

-

要件定義・設計工程での合意点と未決定事項の「見える化」

-

プロジェクト管理ツール(Backlog、Redmine、Jira等)によるタスク・課題・仕様の一元管理

-

日次・週次での定例ミーティングの設計と議事録共有

-

クラウドストレージやドキュメントツール(Google Drive、Notion、Confluence等)の活用

情報の流れを整理し、「伝達漏れ」「担当不明」「更新忘れ」を仕組みで防ぐ体制が

プロジェクト停滞リスクを大幅に減らします。

「認識齟齬」を未然に防ぐためのドキュメント・見える化技術

開発現場で最も多いのが、「Aさんの言っている“仕様”とBさんの認識が違う」という事象です。

これを防ぐために、以下の工夫が有効です。

-

仕様や要件を文章だけでなく「画面イメージ」「ワイヤーフレーム」「業務フロー図」で可視化

-

議事録に「決定事項/検討事項/今後のアクション」を明記し、関係者に即共有

-

変更履歴を残すことで、「いつ・誰が・どこを・なぜ」変えたかをトレース可能に

-

UI設計やAPI設計は、サンプルデータやモックアップを使い「動くイメージ」で共有

-

要件定義書や設計書も「バージョン管理」「更新連絡ルール」を必須化

ドキュメント管理を徹底し、

「思い込み」「記憶違い」によるリスクを可視化・最小化することが費用対効果の最大化につながります。

仕様変更・追加要件の伝達・承認フローの構築

プロジェクトが進むほど「最初の要件通りに作る」のは難しくなり、

途中で仕様変更や追加要件が必ず発生します。

このとき、

-

誰が変更要望を出すのか

-

どの時点で承認/却下を判断するのか

-

追加費用や納期への影響をどう合意形成するか

を事前にフロー化・明文化しておくことが肝要です。 -

仕様変更依頼フォームやワークフロー管理ツールの活用

-

「変更申請→影響調査→見積もり提示→承認→開発着手」の流れを一元管理

-

全変更履歴の保存と、過去の変更理由をすぐに参照できる仕組み

これにより、仕様追加時の「認識ズレ」や「予算超過」「納期遅延」を

最小限に抑えることができます。

多拠点・多部門・リモート開発時代の“情報共有基盤”設計

コロナ禍以降、リモートワークや多拠点開発が当たり前となり、

“物理的に集まる”機会が減ったぶん「情報共有基盤」の設計がさらに重要になっています。

-

進捗状況・課題・仕様変更など、すべてのコミュニケーションをオンラインツールで完結できるよう設計

-

SlackやTeamsでの「議題チャンネル」や「アクション管理」

-

ドキュメント共有の権限・バージョン管理の徹底

-

メールやチャットの「ルール化」(例:即時返信が必要な連絡、週報で済む連絡の分類など)

-

定例会やレビュー会の録画・アーカイブ化で「後からでも追いつける」環境

こうした基盤設計を、

システム開発会社・Web開発会社・発注者が共通認識としてもつことで

情報の断絶や「知らなかった」の発生を防げます。

プロジェクト管理者の役割と“ファシリテーション力”の重要性

いくら情報共有の仕組みを用意しても、運用が機能しなければ意味がありません。

そのためには、プロジェクトマネージャー(PM)やリーダーが

-

会議進行・課題整理・意見調整などの「ファシリテーション力」

-

「全員の認識合わせ」や「温度感の把握」を徹底するマネジメントスキル

-

適切なタイミングで“立ち止まって確認”する意識

を持つことが、開発の成功確率を大きく高めます。

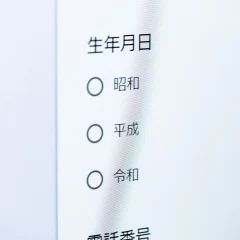

発注側も「コミュニケーション設計」を理解・主導する時代へ

以前は「コミュニケーション設計」は開発会社任せが主流でしたが、

現在は発注側もシステム開発依頼の段階から「情報共有・認識合わせ」に積極的に関与する姿勢が求められます。

-

要件定義時に「伝達ルール」や「議事録確認プロセス」を要求

-

発注側の社内関係者も含めた「合意形成」の仕組み化

-

「誰が決めるか」「どこまでが合意済か」を明確化し、現場のストレスを減らす

発注者自身も、情報の流れを設計・確認するリテラシーが

プロジェクトの品質と予算効率を左右する時代です。

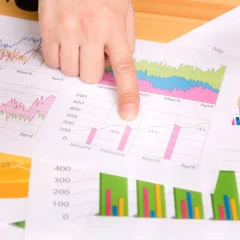

費用対効果の高いコミュニケーション設計と「システム開発費用」最適化

情報共有が円滑であれば、

-

“手戻り”の削減

-

無駄な追加工数の抑制

-

運用フェーズでのトラブル減少

など、システム開発費用・Web開発費用・アプリ開発費用の「総額」を大きく圧縮できます。

開発会社選定・見積もり依頼の際は

-

コミュニケーション設計や運用体制の提案内容

-

情報共有の実績・ノウハウ

-

プロジェクト管理や保守運用まで一貫した支援体制

なども必ず比較・検討し、コスト削減・費用対効果の向上に直結するパートナー選びを行いましょう。

まとめ:これからの受託開発で必須となる「コミュニケーション設計力」

-

技術力や価格だけでなく、“コミュニケーション設計”の質がシステム開発の成否を左右

-

要件定義・設計・開発・運用の各フェーズで、情報共有・認識合わせ・仕様変更管理を仕組みで支えることがコスト最適化の鍵

-

開発会社選定や見積もり比較時は、コミュニケーションの運用体制・実績も要チェック

-

発注者も受け身でなく「情報共有設計」に積極関与することで、予算効率・成果品質が飛躍的に向上