“設定画面”をどう設計するか?ユーザー体験と運用効率を支える裏方の重要性

アプリやWebシステムの開発では、つい目を引くのはトップページや機能一覧、華やかなデザインの要素です。

しかし、開発や運用のフェーズでじわじわと重要性が増してくるのが「設定画面」です。

設定画面は、ユーザーが使い方を調整したり、管理者がサービス全体の挙動をコントロールする“裏方”の存在です。

目立つ存在ではないものの、設定画面の出来が悪いと、使いにくさ・ミスの発生・運用コスト増加といった形でシステム全体に影響を与えることになります。

この記事では、「設定画面は後回しでもいい」と思われがちな傾向に警鐘を鳴らしながら、実際の開発でどう設計し、見積もり時に何を確認すべきかを解説します。

設定画面の役割とは?なぜ重要なのか

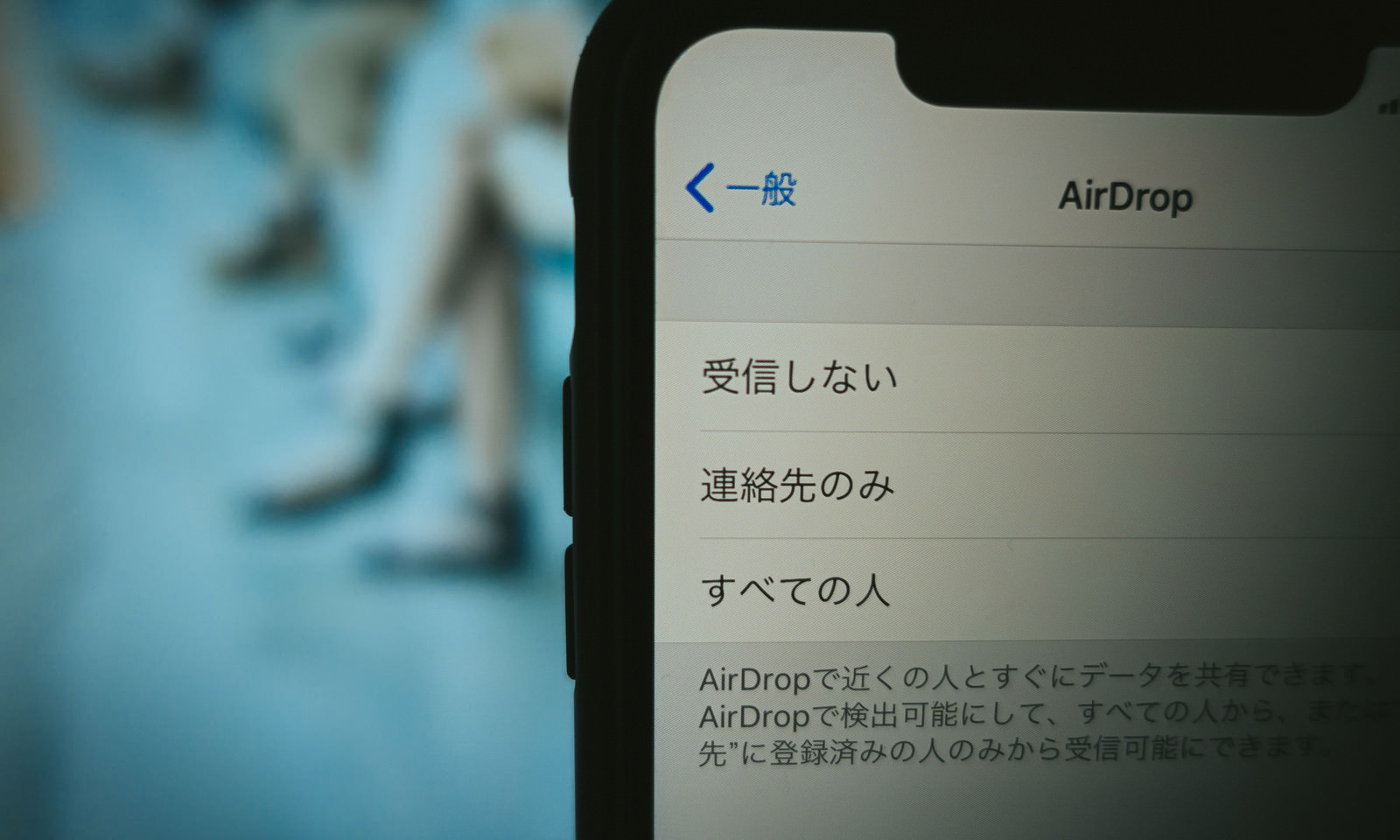

設定画面とは、ユーザーがアプリやシステムの利用方法をカスタマイズしたり、動作や通知の挙動を調整したりするためのインターフェースです。

具体的には以下のような項目が該当します。

-

プロフィール情報の編集(名前・メールアドレス・パスワード)

-

通知設定(メール受信、プッシュ通知の有無)

-

表示設定(言語・テーマカラー・時間表示)

-

支払い方法・請求情報の登録・変更

-

管理者権限での操作(公開フラグの切り替え、連携機能の有効化など)

これらの設定は、「アプリを使いやすくする」だけでなく「業務に合わせて最適化する」ために必要不可欠です。

それだけに、自由度・安全性・わかりやすさの3つのバランスが求められます。

設定画面にありがちな落とし穴

設定画面は「後から追加すればいい」と考えられがちですが、軽視すると以下のような課題を引き起こします。

-

管理者がいちいち開発会社に頼まないと変更できない

-

設定がどこにあるか分かりにくく、ユーザーの離脱要因になる

-

表示項目が多すぎて迷ってしまう(設定の“迷路化”)

-

誤操作による重大な影響(例:公開設定を間違える)

-

設定と実際の挙動に不整合があり、混乱を招く

一度こうした設計ミスが起きると、後からの改修は面倒なだけでなく、ユーザーとの信頼関係にも関わります。

設定画面に求められる3つの設計観点

設定機能をうまく設計するには、次の3つの観点を意識することが重要です。

1. シンプルさと柔軟性のバランス

すべての機能を設定可能にすると、画面が複雑化してユーザーが迷ってしまいます。

逆に、設定できる項目が少なすぎると、ユーザーごとのニーズに対応できなくなります。

よくある方法は、以下のようなグルーピングです。

-

基本設定(表示名、言語、通知)

-

セキュリティ(ログイン方法、2段階認証)

-

管理機能(データ出力、アカウント凍結)

-

上級者向け(APIキーの設定、カスタム項目)

「よく使うもの」と「たまにしか使わないもの」を分けておくのが、UXを向上させるポイントです。

2. 即時反映 vs 保存ボタン

設定画面の挙動でよく議論になるのが「変更したらすぐ反映されるか」「保存ボタンを押して初めて反映されるか」という点です。

-

表示切り替え、言語選択などは即時反映が望ましい

-

セキュリティ設定や請求情報などは確認の上で保存が必須

項目ごとに適切な反映方式を選ぶことが、誤操作防止やUX向上につながります。

3. 権限と表示制御

複数のユーザー種別(例:一般ユーザー、スタッフ、管理者)を持つアプリでは、設定項目が誰に見えるかを制御する設計が必要です。

-

一般ユーザーは通知や表示設定のみ

-

スタッフはアカウント管理と一部の機能制御が可能

-

管理者はすべての設定と統計データの閲覧が可能

ここをしっかり分けておかないと、「誰が何を操作できるのか」が曖昧になり、トラブルの原因になります。

開発会社に確認すべきポイント

設定画面の質は、プロジェクト全体の完成度に大きく影響します。

見積もりや提案段階で以下のようなポイントを確認しておくと、後のトラブル回避につながります。

-

設定項目は「管理画面から変更可能」にしてもらえるか

-

項目の追加・削除は柔軟に対応可能な設計になっているか

-

UIはモバイルでも使いやすく設計されているか

-

ユーザー種別によって見える項目を切り分けられるか

-

将来的に設定項目が増えたときの拡張性はどうか

また、「設定画面はどこまで開発範囲に含まれていますか?」という一言も見積もり比較時に非常に有効です。

管理者向け設定画面の重要性

一般ユーザーだけでなく、システムを運用する側の「管理者用設定画面」も見逃せないポイントです。

よくある例としては、

-

サービスの公開/非公開切り替え

-

バナーの表示・非表示制御

-

ユーザーの一括停止・削除

-

ログ出力やアクセス制御

-

通知メールのテンプレート編集

これらを毎回開発会社に依頼して変更するような設計では、運用コストが高く、スピードも落ちてしまいます。

設定画面が“運用チームの自立”を支える

設定画面の設計を軽視してしまうと、どんなに良い機能が整っていても「運用が回らない」状態になります。

逆に、適切に設計された設定画面があれば、現場が自走できるプロダクトになります。

開発終了後、いかにスムーズに運用フェーズに移行できるかは、設定まわりの作り込みにかかっているといっても過言ではありません。

まとめ:設定画面は“システムの操縦席”。最初から設計しておくべき理由

華やかではないけれど、ユーザーも管理者も毎日のように触れる場所。

それが設定画面です。

ここを最初から丁寧に設計しておくことで、使いやすく、運用しやすく、将来的にも拡張しやすいプロダクトになります。

「設定はあとで考えればいい」ではなく、「最初に考えておくからこそ運用がうまくいく」という視点を、ぜひ持っていただければと思います。

これから開発会社に相談しようとしている方は、ぜひ設定画面についても質問してみてください。

その会社の“細部へのこだわり”が、きっと見えてくるはずです。