スキーマ駆動開発の落とし穴と活用法:業務システムにおける構造化設計の真価とは

はじめに:なぜ今、スキーマ駆動開発が注目されているのか

業務システム開発において、JSON SchemaやOpenAPI、GraphQL Schemaといった”スキーマ”を中心に設計・実装・テストを進める「スキーマ駆動開発(Schema-Driven Development)」が注目されています。API仕様とフロントエンド、バックエンド、さらにはテストコードやドキュメントまでもをスキーマから自動生成・同期させることで、開発効率を飛躍的に高めることができるとされるアプローチです。

しかし実際の開発現場では、「仕様の記述が目的化し、運用できていない」「スキーマ変更にチームが振り回される」といった問題も頻出します。本記事では、受託開発の実務でスキーマ駆動開発を活用するうえでの課題とその解決策、さらに業務システム特有の視点で導入効果を最大化する方法を詳しく解説します。

スキーマ駆動開発の基本とメリットの整理

スキーマ駆動開発とは、APIやデータ構造のスキーマ定義を起点に、コードやドキュメントを一貫して生成・管理する開発手法です。主なスキーマ技術は以下の通りです。

- OpenAPI(Swagger):REST APIのインターフェース仕様定義

- GraphQL Schema:GraphQL型システムを用いたデータ取得定義

- JSON Schema:JSON形式の構造や制約を記述

これらを活用することで得られる代表的な利点は次の通りです。

- 実装と仕様のズレをなくす

- フロントとバックエンドの並行開発が可能に

- テストコードやモックAPIの自動生成

- ドキュメントを常に最新に保てる

こうしたメリットは、特に要件変更が頻繁な受託開発において、非常に効果的な武器となります。

業務システムにおける導入時の落とし穴とは

一方で、業務系システムならではの以下のような課題に直面することも少なくありません。

「仕様議論」がスキーマ定義に集中しすぎる

開発初期段階でスキーマを定義しすぎると、逆に柔軟な議論を阻害するケースがあります。特に、顧客とのディスカッションの中で「仕様がまだ曖昧」な状態にもかかわらず、形式だけが先行してしまうと、後からの修正負荷が高くなります。

スキーマと業務ロジックの乖離

スキーマ上では”入力チェック”として表現されていても、実際の業務ルールでは「この部署だけ例外処理がある」「祝日は別の扱い」といった細かな要件が存在します。こうしたビジネスロジックの表現をどこまでスキーマに取り込むかの判断が非常に難しくなります。

自動生成コードのメンテナンス性

TypeScriptやJavaでスキーマから自動生成した型やバリデーションコードが「読みにくい」「差分が分かりにくい」といった指摘も多く、生成物の構造や命名規則がチームの標準と合わない場合、結局手書きコードに戻るケースもあります。

実践的に活用するための3つの指針

こうした課題を乗り越えるには、以下のような設計・運用戦略が有効です。

1. スキーマ定義を「仕様議論のインターフェース」と位置付ける

初期フェーズから完璧なスキーマを求めるのではなく、仕様議論の”たたき台”として活用するのがポイントです。YAMLやSDLで記述することで、エンジニアだけでなく、ビジネスサイドもレビューしやすくなり、ドメインモデリングにも役立ちます。

2. スキーマと業務ロジックを分離する

業務の「例外処理」「ルール分岐」などは、スキーマではなく業務コードやルールエンジン側で扱うことを原則とします。バリデーションも「構造検証(スキーマ)」と「業務検証(ロジック)」で役割を分ける設計が重要です。

3. 自動生成の仕組みをCI/CDに統合する

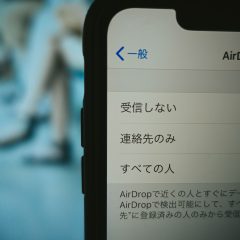

スキーマの変更が手動反映である限り、運用コストは下がりません。以下のような仕組みで自動化することが現実的な運用には不可欠です。

- スキーマ → 型定義の自動生成(例:openapi-typescript)

- スキーマのLinter導入(例:Spectral)

- モックサーバー自動起動(ex: Prism)

スキーマ駆動開発を支えるツールとライブラリ群

実務でよく使われるツールとその役割をまとめておきます。

- openapi-generator:クライアントコード、ドキュメント、サーバースタブを生成

- GraphQL Code Generator:GraphQL Schemaから型定義やフック生成

- Prism:OpenAPIを元にしたモックサーバー

- Spectral:OpenAPI/JSON SchemaのLintツール

- Ajv:JSON Schemaベースのバリデーションライブラリ

これらを活用することで、設計から実装、テスト、運用までの一貫した管理が実現できます。

導入事例:スキーマ駆動開発が機能したプロジェクトとは?

ある中堅医療系企業の業務システム開発プロジェクトでは、OpenAPIを用いたスキーマ駆動開発を初期段階から導入しました。

- 要件定義でエンジニアと業務側が同一スキーマをベースに議論

- バックエンドとフロントエンドを並行開発

- スキーマ差分から自動的に型定義とモックを生成

その結果、以下のような成果が得られました。

- フロント実装着手が従来より2週間以上早まった

- 要件定義の抜け漏れ指摘が初期段階で活性化

- QA工程での仕様差分指摘が約40%減少

まとめ:スキーマは「開発の起点」になるが、万能ではない

スキーマ駆動開発は、業務システムの複雑さを制御する有力なアプローチです。ただし、「すべてをスキーマに詰め込もう」とするのではなく、「仕様の合意形成・齟齬の防止・自動生成の起点」として戦略的に使うことが重要です。

受託開発の現場では、こうした構造的な設計手法の導入がプロジェクト全体のスピードと品質に直結します。次のプロジェクトでは、単なる記述ではない「スキーマ設計力」が問われる時代が本格的に到来していると言えるでしょう。