フレームワークに依存しない「動的スキーマ設計」のすすめ:業務システムにおけるフォーム生成の新しい選択肢

はじめに:なぜ「動的スキーマ設計」が注目されるのか?

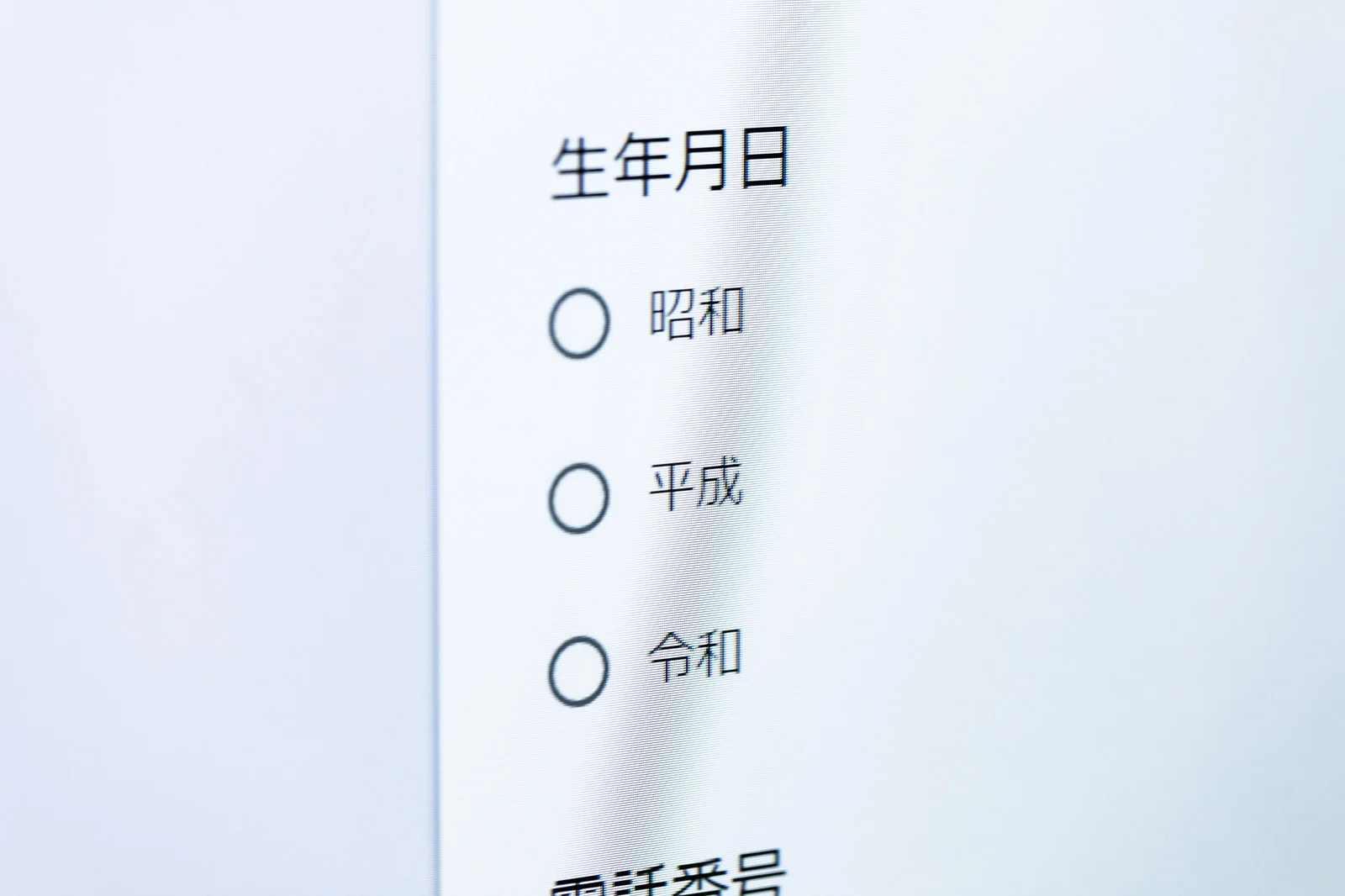

業務システムやWebアプリケーションにおいて、入力フォームの柔軟性はシステム運用の持続可能性や運用者の利便性を左右します。特に、頻繁な項目変更や部署ごとの入力項目の違い、制度変更への対応などが求められるシーンでは、「コードで定義された固定フォーム」は早晩メンテナンスの限界を迎えることになります。

こうした課題に対応する手法として注目されているのが、「動的スキーマ設計」によるフォーム生成です。これは、フォーム項目の構造や表示ルール、バリデーションなどをJSONなどの構造化データで外部管理し、UIを動的に生成する設計アプローチです。本記事では、受託開発やSaaS構築を担うシステム開発会社に向けて、フレームワーク非依存かつ再利用性の高い動的スキーマアーキテクチャの考え方と実装ポイントを、より深く掘り下げて解説します。

固定フォーム設計の限界と現場での課題

項目変更がシステム全体に波及する運用負荷

従来のフォームは、HTMLやTypeScriptなどのコードレベルで静的に定義されており、新たな入力項目を1つ追加するだけでも、開発・テスト・デプロイという一連の工程が必要になります。これは、軽微な変更であっても、リリース手続きが重たくなる原因となり、開発サイクルのボトルネックになります。

また、本番・ステージング・開発といった複数環境での整合性確認が必要になり、改修のたびに人的確認が求められることも少なくありません。

現場ごとに異なる業務要件への非対応

多くの業務システムは全国の複数拠点で利用されており、それぞれの業務フローや文化、制度に応じて必要な入力項目が異なるケースはよくあります。たとえば、拠点Aでは「担当者の署名」が必要であり、拠点Bでは「訪問目的の入力」が重視される、といった具合です。

このような差異に対し、静的フォームでは都度個別対応が必要となり、保守性やスケーラビリティが著しく損なわれます。

フォーム管理の属人化と運用の非効率

コードベースでフォームが定義されていると、業務部門では編集できず、開発チームに依存せざるを得ません。その結果、些細な項目修正や表記変更であっても、開発・確認・デプロイという工数がかかり、迅速な改善ができません。

動的スキーマ設計とは何か?

動的スキーマ設計とは、入力フォームの構造をJSONなどの構造化データとして管理し、それに基づいてフォームUIを自動生成するアプローチです。これにより、入力項目の内容やバリデーション、条件分岐、表示順序などをノーコードまたはローコードで柔軟に制御できるようになります。

以下は典型的なスキーマの例です:

{

"fields": [

{

"name": "customer_name",

"type": "text",

"label": "顧客名",

"required": true

},

{

"name": "visit_date",

"type": "date",

"label": "訪問日",

"required": false

}

]

}このスキーマをベースに、ReactなどのUIフレームワークでフォームコンポーネントを描画すれば、コードを改修することなくフォームの変更が可能になります。

実装アーキテクチャ:技術選定と構成のポイント

UI側の実装:再利用性と保守性の設計

Reactでの実装例では、以下のような構成が推奨されます:

- スキーマパーサー(JSONスキーマをReactの状態に変換)

- 入力コンポーネント:汎用化されたTextField, SelectBox, DatePickerなど

- レンダラ:スキーマ定義をもとにコンポーネントをマッピング・表示

- バリデーション:Zod, Yupといったライブラリでルールを外部化

これにより、1つのコードベースで多数のフォームバリエーションを実現でき、保守の手間が大きく削減されます。

スキーマの定義・保存・管理

動的スキーマの運用において、スキーマ自体をどこに保存し、どう管理するかは設計の肝となります。

- データベース:PostgreSQL、Firestore、MongoDBなどでスキーマを保存

- バージョン管理:フォーム構造の変更を履歴として管理

- フォームエディタ:ノーコードでスキーマを編集できる管理UIの構築

エンドユーザー自身が項目を追加・削除できるようにすることで、運用スピードが大幅に向上します。

バリデーションの共通化とAPIとの連携

UIとAPIで別々のバリデーションロジックが存在することは、バグの原因になります。ZodやYupを使えば、同一のスキーマをクライアントとサーバーで共有でき、ロジックの一貫性が保たれます。

また、GraphQLやREST APIとの接続時にも、バリデーション済みのスキーマをそのまま活用することで、リクエストの堅牢性を担保できます。

ユースケース別の設計パターン

多拠点・多部門向けの入力管理

地域や部署によって入力項目が異なる場合、スキーマを拠点ごとに定義し、条件付きでUI側に反映させる設計が有効です。

- 本社:管理番号、顧客分類、対応履歴

- 支社:担当者名、訪問日、営業コメント

このような違いをDBスキーマではなく、UIスキーマで吸収することで、柔軟性と保守性が両立します。

キャンペーンや季節要因で変化するフォーム

たとえば、期間限定のアンケート項目や申し込みフォームを、設定画面から一時的に追加したいケースでは、スキーマに「有効期限」「表示条件」などのメタデータを持たせ、表示のON/OFFを制御できます。

SaaS管理画面でのユーザー別カスタマイズ

SaaS型アプリケーションでは、ユーザー企業ごとに管理画面の設定項目を柔軟に変更したいニーズが高いです。スキーマ管理型であれば、契約内容に応じて「機能ON/OFF」「項目追加・削除」などを即時反映できます。

UI/UX設計での配慮事項

- セクション化:関連項目ごとにブロックを分けて視認性を向上

- 折りたたみ・タブ切り替え:項目数が多い場合のストレス軽減

- フィールドごとのツールチップ:業務初心者へのガイド

- 入力中の自動保存・下書き機能:エラー時の入力ロス防止

これらの工夫により、動的スキーマでも固定フォームに劣らないユーザー体験が実現できます。

導入時の落とし穴とその回避策

粒度の設計ミス

フィールドの単位が曖昧だと、再利用性が落ち、設定変更の影響範囲が大きくなります。初期段階で「1項目=1オブジェクト」という設計原則を徹底しましょう。

表示ロジックとUIの結合

HTMLタグやCSSとスキーマ構造が混在すると、拡張やスタイル調整が困難になります。レンダリングレイヤーは分離し、見た目と構造を分けましょう。

運用者向け管理UIの未提供

スキーマがJSONのままでは、非エンジニアは編集できません。管理UIの構築は、導入と定着の鍵を握ります。

まとめ:動的スキーマ設計で「業務に寄り添うフォーム」を実現する

業務現場の声や業務フローの変化を迅速にシステムに反映するには、「動的スキーマ設計」が不可欠な戦略となります。導入のメリットは以下の通りです:

- 項目変更時の開発レスポンスを大幅短縮

- 拠点・部署ごとの違いに柔軟対応

- コードレス運用による現場主導の改善推進

- ロジックの共通化による保守性・品質の向上

受託開発やSaaSプロダクトにおいて、フォームを単なる入力UIではなく「業務構造を映す鏡」として捉え直すこと。それこそが、プロジェクトの成功と長期的な運用性を左右する鍵になるのです。