フォームバリデーションは“仕様”である|ユーザー体験と保守性を両立するための設計戦略とは?

導入

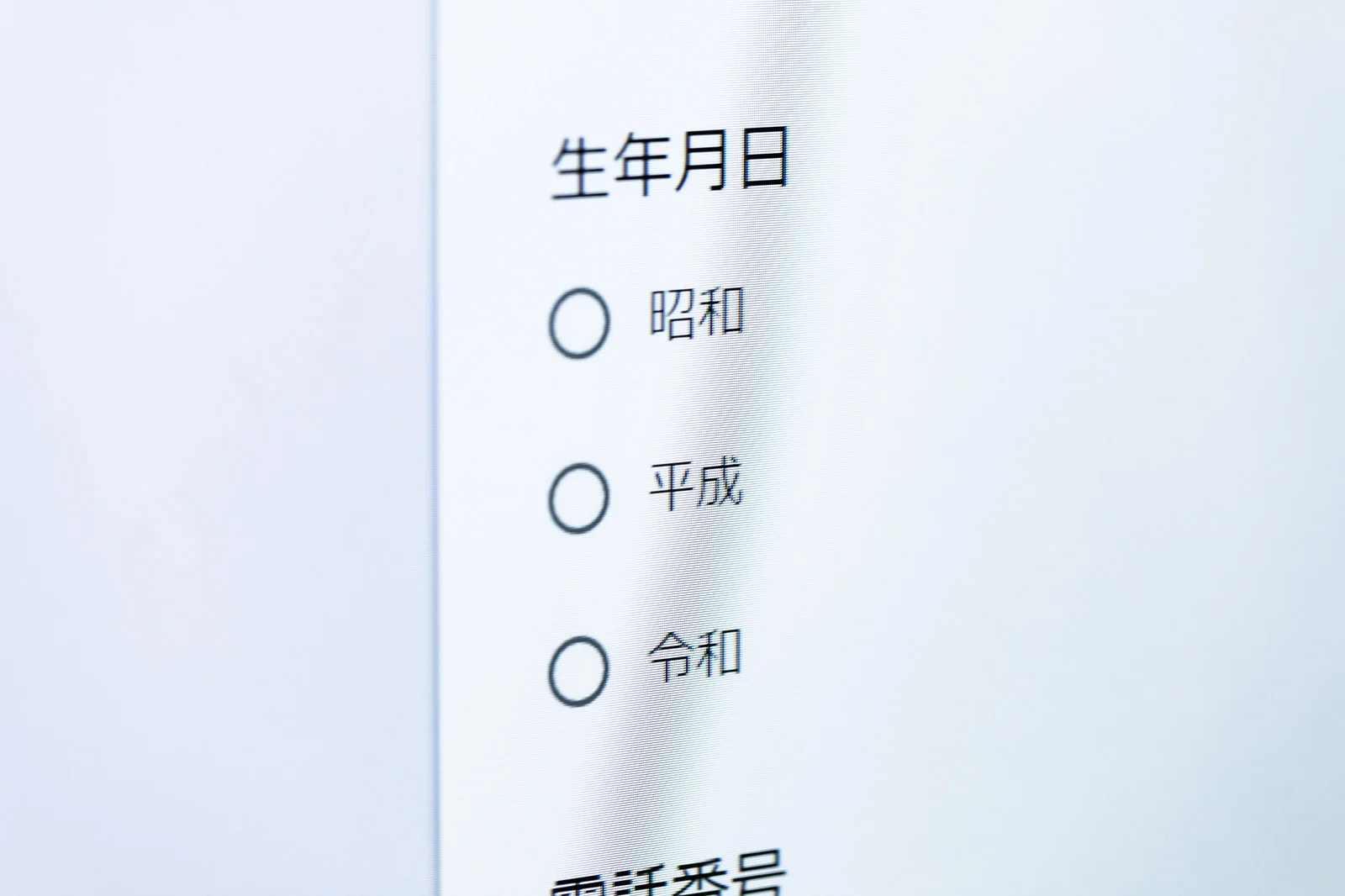

Webフォームやアプリケーションにおける「入力エラー」は、ユーザー体験を大きく左右します。特に業務システムや受発注画面、会員登録などの重要な画面では、「どこを直せばよいか分からない」「意味のないエラーメッセージで混乱した」など、バリデーション設計の甘さがトラブルのもとになることも。

本記事では、システム開発会社に開発を依頼する際に見落とされがちな「バリデーションの設計」をテーマに、実務でありがちな失敗例、ユーザーのストレスを軽減するUI設計、そして見積もり時に確認すべき仕様の考え方を徹底解説します。

フォームバリデーションは「技術」ではなく「設計」の問題

バリデーションというと、「入力チェック」「桁数制限」「数値かどうかの確認」といった“技術的な処理”のイメージが先行します。しかし本質的には、バリデーションとは「ユーザーがエラーを起こさないように導く設計行為」であり、単なる条件チェックではありません。

開発会社に任せきりにすると、次のような事態が発生しがちです。

・「不正な値です」という曖昧なエラーメッセージ

・入力中に画面がリセットされる

・複数項目でエラーが出たのに1つずつしか見えない

・システムの都合(DB制約など)でしか設計されていない

これらはユーザーにとって大きなストレスとなり、コンバージョンの低下や業務の停滞を引き起こします。

よくあるバリデーション設計の失敗とその背景

以下は現場でよく見られるバリデーションに関するトラブルです。

1. バリデーション条件が画面と連動していない

例:郵便番号入力欄に対し、フォームでは「7桁で入力」と記載があるが、実際は「ハイフン入りでなければエラー」になる。

→ 表示内容とシステム仕様が一致していない典型例。

2. バリデーションメッセージが曖昧すぎる

例:「この項目に誤りがあります」と表示されるが、具体的に何が誤っているのかが分からない。

→ ユーザーにとって修正の手がかりがないまま放置される原因に。

3. 全体エラー表示に集約されてしまい、項目ごとのエラーがわかりにくい

→ 複数エラーの同時表示が必要な場面で、1つずつしか表示できないとストレスが溜まる。

4. クライアント側とサーバー側でルールが異なる

→ クライアントで通った入力がサーバーで弾かれる、またはその逆。特にAPI連携時によく発生。

5. 多言語対応が考慮されておらず、メッセージが動的に切り替えられない

→ グローバル展開するシステムでは致命的な欠陥に。

ユーザー体験を意識したバリデーション設計のポイント

バリデーションの本質は「エラーを未然に防ぎ、ミスが起きたときにすぐ気づいてもらい、正しい操作へ導く」ことです。以下の設計ポイントを意識しましょう。

1. 入力中にエラーを検出する「リアルタイムバリデーション」

送信時ではなく、入力中にエラーを出すことで、即座にフィードバックを返す。特にメールアドレスやパスワード強度などは効果的。

2. 具体的で修正可能なエラーメッセージを表示する

例:「数字7桁で入力してください(例:1234567)」など、修正方法が明確な文言にすることで、ユーザーの迷いを軽減。

3. 項目ごとのエラーを一目で把握できるデザイン

赤枠やアイコンによる視覚的強調、スクロール時の自動フォーカス、エラー数のカウント表示など、操作のしやすさを重視。

4. バリデーションルールとUIの一貫性を保つ

UIで「任意」と表示されているのに実際は必須入力だった、という矛盾をなくす。仕様変更時には必ず文言との整合性を確認する。

開発依頼時に確認すべきバリデーション仕様のチェックポイント

バリデーションは開発工程の中でも後回しにされがちですが、早い段階で以下の観点を確認しておくことでトラブルを防げます。

・各入力項目に対する「必須/任意」の明示

・型(数値、文字列、日付)と桁数制限の仕様

・特殊文字の許容可否(例:記号、全角半角など)

・クライアントとサーバーでの共通ルールの定義

・バリデーションメッセージの文言と文体統一ルール

・API連携時のレスポンスエラーの扱い方(バリデーションエラーか、システムエラーか)

・将来的なルール変更への対応方針(外部設定ファイル化など)

これらを初期の設計資料に含めておくと、見積もりや開発工程での認識ズレを防げます。

バリデーション設計は保守性にも影響する

バリデーションは実装フェーズだけでなく、保守運用においても重要なファクターです。以下のような点で、拡張性や修正コストに直結します。

・ルール追加時にUI・サーバー側の両方を直す必要がある

・多言語対応時にメッセージ変更が煩雑になる

・エラー時のログが不十分で障害原因の特定が難しくなる

これらに備えるには、ルールを一元管理する設計(JSONや共通設定クラスの導入など)や、バリデーション用のテストコード自動化も視野に入れる必要があります。

まとめ:「入力チェック」ではなく「ユーザーとの対話」として設計する

バリデーションは「入力をチェックする仕組み」ではなく、「ユーザーとの対話を設計するプロセス」です。単に条件を設定してエラーを出すのではなく、なぜその制約があるのか、どうすればユーザーが迷わず入力できるのかを考え抜くことが、結果としてシステム全体の使いやすさ・信頼性につながります。

システム開発会社とやりとりをする際には、UIの表面だけでなく、こうした「対話の品質」を意識した設計提案ができるパートナーを選ぶことが、ユーザー満足度の高いシステム開発に欠かせない視点となるでしょう。