点検・保守業務アプリの開発ユースケース|現場主導のDXを支えるシステム設計とは?

導入:現場作業の効率化が企業競争力を左右する時代

製造業や設備管理、インフラ関連企業において、現場での「点検・保守業務」は欠かせない日常業務です。従来は紙のチェックシートやExcelによる報告で運用されてきたこれらの業務は、作業の属人化やミスの温床となりやすく、データの利活用も困難でした。

近年、スマホやタブレットでの記録・報告が可能な「点検・保守業務アプリ」を導入する企業が増えています。本記事では、そうしたアプリの開発ユースケースを深掘りし、開発依頼前に検討すべき実務的な視点、技術的な選定ポイントを紹介します。

よくある課題:紙とExcelベースの管理が抱える問題点

データ入力の二度手間と転記ミス

現場で紙に記録し、後から事務所でPCへ入力。こうした運用は時間がかかるだけでなく、読み間違いや転記漏れのリスクも伴います。

進捗や異常の「見える化」ができない

異常検知の報告が遅れると、大きなトラブルにつながりかねません。Excelではリアルタイム共有や通知の仕組みが構築しづらいのが現実です。

作業履歴の蓄積が不完全で分析が困難

点検記録は業務改善や設備更新の重要な判断材料ですが、紙やバラバラなフォーマットではデータの蓄積・検索・分析が困難です。

技術的背景:点検アプリに求められる機能と構成

モバイル対応UI/UX

現場作業者は軍手をしていたり、屋外で直射日光の下にいたりします。入力項目の最小化、音声入力、オフライン対応などが必要です。

バックエンドとのリアルタイム連携

入力データはすぐにクラウド上へ送信され、管理者がPC画面で確認できる必要があります。API連携やWebSocketによる即時反映がポイントです。

異常時の自動通知機能

基準値を超えた場合にSlackやメール、専用チャットへのアラートを自動で送る機能は、運用上の安心感につながります。

写真・動画の添付と記録

点検対象の状態を記録するには、カメラ連携は必須。データ容量や通信量に配慮しつつ、最適な画像圧縮処理が求められます。

開発上の確認すべき視点:失敗しないための実務的な観点

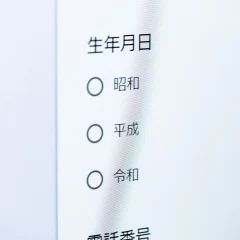

点検テンプレートの柔軟な設計ができるか

企業によって点検項目は異なるため、管理画面上で自由にフォームをカスタマイズできる機能は極めて重要です。

ユーザー権限の設計とログ管理

現場担当者、責任者、管理者など、役割ごとの機能制限が必要です。誰がどの記録をいつ操作したかの履歴管理も品質保証に直結します。

オフライン環境下での動作保証

山間部や地下など、電波の届かない現場は珍しくありません。ローカル保存→後送信の設計は必須です。

既存システムとの連携性

既存の業務システムや帳票ソフト、基幹システム(ERP)との連携により、業務全体の効率化を実現できます。

実際の開発ユースケース事例:某インフラ企業の取り組み

関西圏で電力設備の保守を行う企業では、以下のようなステップでアプリ開発を進めました。

- 現場ヒアリングによる要件整理:点検ルート、記録タイミング、NG項目の判定基準などを詳細に可視化。

- プロトタイプの導入とフィードバック反映:Flutterを活用して早期にアプリを提供し、使用感の確認と改善を反復。

- 権限管理とセキュリティ強化:顔認証や位置情報ログも含めたトレーサビリティ対応を実装。

- 本番展開と運用支援:運用マニュアルと研修動画を整備し、スムーズな現場浸透を実現。

このような段階的な導入プロセスを踏むことで、現場の理解・納得を得ながら着実なDXを進められました。

まとめ:点検・保守アプリは「現場ファースト」が鍵

点検・保守業務アプリの開発においては、単に「機能がある」だけでなく「現場が本当に使えるか」が成否を分けます。ユーザビリティと連携性、運用設計まで含めたトータルな視点で開発会社を選定することが、DXを成功に導く最大のポイントです。

「現場改善」をシステム開発で支えるには、開発会社側にも実務理解と柔軟な対応力が求められます。見積もりの際は、表面的な開発費用ではなく、運用コストや効果まで含めた費用対効果で判断することをおすすめします。